「庭にウッドデッキを作りたい!」

これは僕の昔からの夢であり、バーベキューやガーデニングなど色々な用途がある中、

僕の目的は「ゴロゴロ出来る外の空間が欲しい」というもの。

庭先にゴロンと寝転んで、自然の風を感じながら本を読み、ジュースをすすり・・・

虫と格闘するかもしれないが、そんな空間がとっても欲しかった。

そして昨年、念願の庭付き一戸建て(中古)を購入。

毎日庭を眺めては妄想にふけってイメージを膨らませ、ようやく構想が固まり

何とか出来そうな気がしたので、失敗するかもしれないがやってみよう!と思い立ちました。

このブログに、僕のDIYウッドデッキ作成奮闘ぶりを綴っていこうと思います。

| ・ ・ ・ ・ ・ ・ わが家のウッドデッキ作りの流れ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | |

|

|

| 【準備編】 └ 1. ウッドデッキのデザインをイメージする └ 2. ウッドデッキの設計図を描いてみる └ 3. ウッドデッキの資材調達をしよう! └ 4. ウッドデッキの塗装(1回目)に挑戦 |

【基礎・土台編】 └ 1. レベル出し(水平出し) └ 2. ウッドデッキの基礎作り └ 3. ウッドデッキの土台作り |

|

|

| 【床板張り編】 └ 1, 床板張り └ 2, 仕上げと塗装(2回目) |

【バーゴラ編】 └ ビーム取り付け └ 垂木(たるき)付け |

|

|

| 【オプション編】 └ オーニング(日よけ・雨よけ) └ 物干し └ 隠しテーブル └ フェンス兼イス兼テーブル └ ブランコ |

【購入した資材・工具・塗料など】 ウッドデッキ用木材 RYOBI 電動丸ノコ 水平器 ソーホーブラケット(ウマ) 屋外木部用 防虫・防腐塗料 ウッドデッキ作りにかかった費用 |

2009年10月24日

1. ビーム取り付け

<余った材木とシンプソン金具の写真>

何ということでしょう。計算では余裕を持って材木を注文したはずなのに、ここらで材料の余るもの、足りないものが浮き彫りになってくる。

だから、ここらで余った材料を見ながら使える材料で何とか出来る方法を考えなければなりません。

僕の場合、2×6板が不足で4×4材が余った。最初は2×6板でパーゴラを作る予定だったけれども、4×4材に変更して作ることに。

<シンプソン金具でビームを取り付けてある写真>

高い位置での作業なので脚立を使う。

ボルト締めにしようと思ったけれど、シンプソン金具(※1ウマ金具 参照)の方が早そうだったので4×4材同士を接合するものを購入、ビス止めして固定すれば結構簡単にできる。

心配な時は補強として斜めの当て木を取り付ける。

何ということでしょう。計算では余裕を持って材木を注文したはずなのに、ここらで材料の余るもの、足りないものが浮き彫りになってくる。

だから、ここらで余った材料を見ながら使える材料で何とか出来る方法を考えなければなりません。

僕の場合、2×6板が不足で4×4材が余った。最初は2×6板でパーゴラを作る予定だったけれども、4×4材に変更して作ることに。

<シンプソン金具でビームを取り付けてある写真>

高い位置での作業なので脚立を使う。

ボルト締めにしようと思ったけれど、シンプソン金具(※1ウマ金具 参照)の方が早そうだったので4×4材同士を接合するものを購入、ビス止めして固定すれば結構簡単にできる。

心配な時は補強として斜めの当て木を取り付ける。

2009年10月24日

2. 仕上げと塗装(2回目)

<パテ埋めしている写真>

<研磨している写真>

さてさて、全部の箇所が取り付けられたら、あとは仕上げ。

気を付けてはいたけれど、材木を運んだり付けたりするときにはどうしても擦り傷や凹み、割れなどが生じる。それにどうしても誤魔化せない節の部分などもあるので、木部パテ(※9)で埋めて研磨していく。

<デッキブラシで掃除している写真>

<塗っているときの写真>

デッキブラシで表面の泥やホコリを取り除いて、塗りにくいパーゴラから逃げ場所を確保しながら順次塗っていき一日二日乾燥させたらさあ完成だ!

<塗り終わった後のデッキの写真>

・作り終えて

僕は特に日曜大工でいつもトントン何か作っているわけじゃないから、木工はとてもヘタクソだ。

でも、何かを作るという作業自体は好きだから、頭で妄想してはあんなこといいな、できたらいいなとふらっとホームセンターで電動工具や木材などを眺めてはよく思いにふける。

そんな僕がウッドデッキ という“大物”を実行に移せたのは、いつもそんな妄想をしていたからかもしれない。

木工としては棚とかを作る方が細かいところの荒が見えやすく苦手意識が高いが、ヘタクソな僕でも水平出しと土台部分さえしっかりしておけば、その大物は以外に荒が見えにくく簡単に作れてしまう。

妄想と予算と、あとはホンの少しの度胸のようなものが揃ったとき、後は野となれ山となれ、臨機応変という名の妥協の中ごまかしごまかしなんとか出来ました。

作っている最中から子供は遊び回り友達も連れてきて遊んでくれるなど、庭に遊び場が増えたことによって家が一層賑やかしくなった。

朝起きてまずデッキに出て太陽を拝みながら背伸び、仕事から帰ってきてビール片手にゴロンとする、自然の風と虫の声と青天井。特別に何をするわけじゃない、ただボーっとしていられる空間があることは僕にとって、とても大切なものになりました。

これからどこかに不具合が出てきたりメンテナンスの面もあるけれど、それはそれで楽しんでやっていけたらいいなと思います。

コラム読んで頂きありがとうございました。

※9 木部パテ

木部の補修をするもので、割れや穴など500円玉くらいの大きさ程度ならば目立たずに修正できる。ヘラで圧しこむかのように塗りこみ、200番当たりの紙やすりで削って120番くらいで仕上げると良いでしょう。

水性専用とか油性にも適応しているものとか、あと木材の色別とか色々種類があるので、その木材、塗料に合わせたものを選ぶと良いでしょう。

<研磨している写真>

さてさて、全部の箇所が取り付けられたら、あとは仕上げ。

気を付けてはいたけれど、材木を運んだり付けたりするときにはどうしても擦り傷や凹み、割れなどが生じる。それにどうしても誤魔化せない節の部分などもあるので、木部パテ(※9)で埋めて研磨していく。

<デッキブラシで掃除している写真>

<塗っているときの写真>

デッキブラシで表面の泥やホコリを取り除いて、塗りにくいパーゴラから逃げ場所を確保しながら順次塗っていき一日二日乾燥させたらさあ完成だ!

<塗り終わった後のデッキの写真>

・作り終えて

僕は特に日曜大工でいつもトントン何か作っているわけじゃないから、木工はとてもヘタクソだ。

でも、何かを作るという作業自体は好きだから、頭で妄想してはあんなこといいな、できたらいいなとふらっとホームセンターで電動工具や木材などを眺めてはよく思いにふける。

そんな僕がウッドデッキ という“大物”を実行に移せたのは、いつもそんな妄想をしていたからかもしれない。

木工としては棚とかを作る方が細かいところの荒が見えやすく苦手意識が高いが、ヘタクソな僕でも水平出しと土台部分さえしっかりしておけば、その大物は以外に荒が見えにくく簡単に作れてしまう。

妄想と予算と、あとはホンの少しの度胸のようなものが揃ったとき、後は野となれ山となれ、臨機応変という名の妥協の中ごまかしごまかしなんとか出来ました。

作っている最中から子供は遊び回り友達も連れてきて遊んでくれるなど、庭に遊び場が増えたことによって家が一層賑やかしくなった。

朝起きてまずデッキに出て太陽を拝みながら背伸び、仕事から帰ってきてビール片手にゴロンとする、自然の風と虫の声と青天井。特別に何をするわけじゃない、ただボーっとしていられる空間があることは僕にとって、とても大切なものになりました。

これからどこかに不具合が出てきたりメンテナンスの面もあるけれど、それはそれで楽しんでやっていけたらいいなと思います。

コラム読んで頂きありがとうございました。

※9 木部パテ

木部の補修をするもので、割れや穴など500円玉くらいの大きさ程度ならば目立たずに修正できる。ヘラで圧しこむかのように塗りこみ、200番当たりの紙やすりで削って120番くらいで仕上げると良いでしょう。

水性専用とか油性にも適応しているものとか、あと木材の色別とか色々種類があるので、その木材、塗料に合わせたものを選ぶと良いでしょう。

2009年10月24日

1. 床板張り

さてさて、何とか土台部分は完成!

計算外のことが色々あったが、補強板をベタベタくっつけて多分これで大丈夫だろうと思い、ネジの打ち忘れ、チョイ塗り忘れ等がないかチェックしていく。

OKだったら土台下の掃除と整地をした後に、知り合いの植木屋さんから貰った“防草シート(※7)”を路地部分に敷いて砂利石をまいていく。

わが家の庭は狭いためにあっちゃこっちゃと材木を移動させたり、作業場の確保もままならない状態でしたが、ここまでの作業で思ったことは、水平がちゃんと一定で土台をしっかりさせておけば何とかなるということ。

何かしら男の料理的な…基本だけはおさえて後は豪快に!という感じなのだ。

材木をまっすぐ切れなかったり、材木が寸足らずで隙間を作ってしまったりしたとしても「そんなの関係ね~」と思っているのは僕だけだろうか?

認めたくないものだな…若さ故の過ちとやらを…。

そんなこんなで次は床板の切り出し。

予定していた材木はもうすでに計算上とは違い足りないかもという不安の中、まずは切り出して板を仮置きしていく。

反り割れ、節、けば立ちなどをチェックしながら、出来るだけキレイなものを優先的にしていく。

もう一つは木表と木裏。板を張るときには木裏(木の芯側)を上にして張るのが基本らしく、どちらを上にするかもチェックしながら並べていく。

中には丁度木の芯の部分に近いものもあり、どちらが木表でどちらが木裏なのかわからないものもあった。柾目(まさめ)とか板目とかいうらしいが、ここは臨機応変に考える。

う~ん、なんだか感動!

子供はまだ板を固定していないのに早速駈けずりまわり楽しんでいる様子。

「父ちゃん頑張ったよ」って子供に報告したいような心境の中、ポール周りやポスト周りなどの出っ張り部分にはめ込めるように切り出していく。板と板の間は3~8mm程度の隙間が出来るようにした方が通気や排水にもよいらしい。

<ポスト横に板を置いてサシガネで切り込み線を入れている写真>

<板に切り込みを入れている写真>

<ノミを板に当ててある写真>

<板をはめ込んだ時の写真>

本当は一枚ずつ順番に板を土台に打ちつけ固定しながら調節して切り込みを入れていくのが手順らしいのだが、いかんせん子供が「手伝う!」と言い張り、お手伝いしてもらうための準備が必要だったため順番を変えた。丸ノコや水平出しなどの作業は危ないし邪魔なので、せめて一番楽しい床板張りで…と子供のお手伝いも考慮しながら「家族みんなで作った」という思い出も一緒に作っていく。

<子供と一緒にドリルでネジ締めをしている写真>

<チョークラインで線を引いている写真>

できるだけ正確に板を仮置きした状態で、チョークライン(※8)で打ちとめる根太の位置がわかるように線を入れておく。その前には切り込みを入れた場所には縁にヤスリをかけてチョイ塗りしておく。

<端材で作ったガイドの写真>

その後に今度はビスを打ち付ける位置がわかるように端材でガイドを作り板に書き込んでいく。僕の作った打ち込みガイドはついでに板間のスペーサー付きで隙間もばっちり!

板の小口付近はネジで締めると割れやすいので、あらかじめドリルで下穴を空けておいておくと安心。板の継ぎ目で一本の根太に小口を二つ付き合せて止めるときは板に対して斜めにするといいらしい。

止めるときの注意点はネジ山を板に少しめり込ませること。もし突き出ていると歩くときに危ないから。金具で板上にネジを出さないものもあるけれど、これは予算とこだわりで決めればいいと思う。

ドライバをとても酷使する作業で、バッテリーはすぐ切れるしドライバ自体もオーバーヒートでうまく動いてくれなくなる。

根太に対して垂直に張っていったと思っても、どこかでズレが起こってたり、土台の縁に近づくにつれ板の間隔がキレイに揃わなかったりするしと、妥協と楽観で作業は進められていくのであった…。

<床板を打ちつけた後の写真>

板の繋ぎ目部分の小口にはサンダーをかけてバリとりしておく。

板の反りとか浮きとかのせいで中々計算通りにはいかないのが常なり。

それでも固定した後のデッキは、ついゴロンとしたくなるような“幸せな空間”が出来上がる。

<板にチョークラインを引いている写真>

<丸ノコでラインに沿って切り落としている写真>

板を打ち終えたあとに縁側のはみ出て不揃いになっている部分にチョークライン(※8)で線を引き丸ノコで切り揃えていく。

その後にサンダーで仕上げて塗料をチョイ塗りすれば、う~んいい感じ。

その後パーゴラ(別項)やフェンス(別項)などを組み立て、端材や道具を片付け掃除をしたら、これでようやく組み立て完成!

最終的に2×6板2本、2×4板1本、あとは切り出した端材が土嚢袋2袋が余った。

これらはデッキ下に隠しておくか、車庫脇にでも置いてまた何か作る時用にとっておこう。

組み上がったいっぱいの感動と、組み上がってしまった少しの寂しさを感じながら、ただボーっとウッドデッキを眺めてはビールをすするのであった…。

※7 防草シート

ウッドデッキの下は陽が当たらなくても隙間から草は生えてくるし、猫などのトイレや寝床にもなってしまいがちで土の部分は出さないようにして、水は通すが陽は通さないというシートを敷いて砂利石を撒いた方がいいと知り合いの植木屋さんに言われて分けてもらうことに。

僕の読んだウッドデッキの本には書いてなかったけれど、まあやっておいて損はないと思いやってみた。できるだけゴツゴツとして居心地の悪い表面にして猫の侵入を防いだり、雑草対策として一考してみてはいかがでしょうか?

※8 チョークライン

昔は糸を墨壷(すみつぼ)に入れて、その糸を材木の上に這わして指でパシンと弾き線を入れていたのだが、最近はこういうチョークの粉で線をいれるらしい。

指で弾いてきれいな直線が入るその瞬間がとても楽しくやみつきになってしまうこと間違いなし!(僕だけかもしれないが…)

2009年10月24日

3. ウッドデッキの土台作り

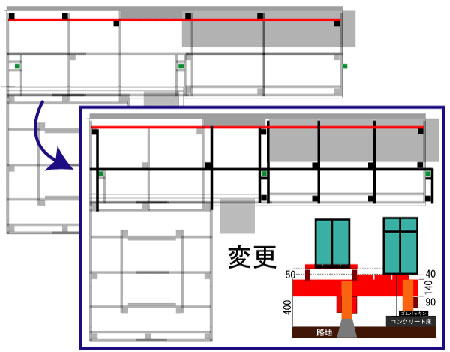

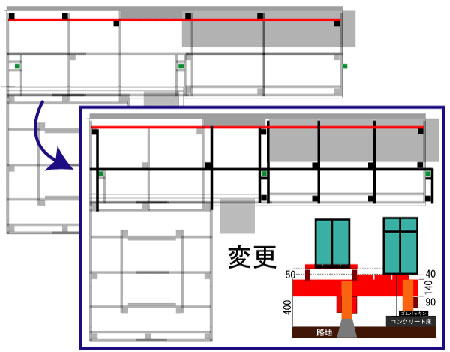

また問題発生!パート2。

こんなことがあるのでしょうか? コンクリート床で一生懸命に基準となる高さを出して、水平にまっすぐ忠実に路地へともってきて、基礎やポスト根太を取り付けた後で、発覚! なんと路地側のサッシの枠はコンクリート床側のサッシよりも50mmも高い位置にあるではあ~りませんか!

家の中の床はまっすぐなのに…おや?コンクリート側は洋室、路地側は和室、そしてその境目は蹴上げになっていてふすまのレールになっている!その蹴上げの高さ50mm。畳みの厚さの問題だった。バリアフリーじゃなくてフリーバリアだ~!

う~ん、こんな時はいったいどうしたらいいのだろう?

最初からやり直すか?…この基準の面いかんせんでこれからの作業が全て変わってしまうことになるので、慎重に考える。その結果、その部分に足場の段を作って対処することにした。出来るだけ僕は平面が続くようにしたかったからだ。

段差は根太からサッシ下枠まで90mm。2×4材を縦に置けば、段差にちょうど収まる。ということでこれを踏まえて再度設計しなおす。

ついでに計算違いで間違っていたポール位置なども修正して設計し直す。

「事件は現場で起っているんだ!」まさにその通り。けれど、僕くらい最初の設計段階で問題が多い人も少ないんだろうが…。

なんだかんだで家側に平行な水平を出したら、次には直角になる部分を作る。横の長さと高さが出て、更に縦の長さが出ればそれを基準に一気に作業は早くなっていく。

本当は計算して最初に基礎石を並べてポストを立ててから木材を切り出していくという順序が正しいらしいのだが、予定地の半分は材木で埋め尽くされ、さらに半分は洗濯物を干す場所やプランターなどで塞がれてしまっているので、作っては移動させ作っては移動させ・・・と部分ごとに基礎と土台の作業を繰り返すしかない。狭い家ならではの作業だ。

さて、ここでも水平を出しながら根太を取り付けていくのだが、何もない所で水平を出し、かつ90度の角度を出していかなければならないので、適当な角材を予定地の角に立ててそれを水糸でピンと張る。そして水平を出すために透明ホース(※5)を使いそこに水糸を合せていくと高さを出すことができる。

平行な根太は同じ長さになるはずなので、平行四辺形にならないようにサシガネなどを使って直角を出していけばポストの位置が確定する。一つの辺の長ささえ割り出してしまえば、他の辺の同じ長さに板厚分や取り付け位置などを足し引きして切り出していける。

その切り出した根太を仮置きして直角に交わる所が各角のポスト位置になります。

今回僕の場合予定していた場所は仕切り用レンガを固定するためのモルタルが土中に流し込んであり、基礎石を埋める十分な深さを確保できなかったので、反則技かもしれないが根太受けを一本直角に付けてそれを基準に長さを出してポスト位置を決め、そこから他の根太の長さを割り出していった。

ロングポストを立てる際にはポスト水平器(※6)を使って前後左右の水平を出しながら固定する。そして、先に切り出した根太を取り付けて補強すれば安心、さらにもう一本ポストを立てて縦・横と根太を取り付ければ四角形の枠が出来上がる。

よーし、これで縦・横・高さの基準が出来たのでこの基準の延長線上に全体の形が出来上がっていくはずだ。パーゴラの取り付けられていないロングポスト2本が雄雄しく立ち、これからの作業を祝福してくれているかのようだった…。

後はこの作業の繰り返し。縦横の寸法は決まっているので計算も早い。材料を切り出して水平・垂直を出しながら順次根太を取り付けていく。ただ、当初予定していた根太と根太受けの関係を勘違いして取り付け場所を間違えたり、基礎石が計算上での位置とは違う場所に埋めてしまってあったりとイレギュラーバウンドがかなりあったが…。

※5 透明ホース

ホースの片方を水平基準となるポストにつけて水位が基準線にくるまで水を注ぐ。するともう片方の水位も水平基準の高さになるので、適当な角材を予定地の角に立ててそこに合せれば水平が出せる。

中の水が見えるものだったらチューブでも何でもいい。

でも注意なのは、水の中に気泡が入っていると正確に同じになってくれないので空気抜きしてから使う。

あとホースの片方を持って立つと水位が上がってぴゅーっと水が飛び出ることも。

※6ポスト水平器

ロングポストを立てるときには左右のブレ、そして前後のブレを修正しながらとりつけなければいけないので、同時に両面の水平がとれるこの道具はとても便利。

長いポストは重いしぐらぐらするので片面確認してそして次にもう片面確認して…としていったらいつまでたっても固定できない。

ゴムバンドでポストに固定して確認しながら固定していけるのでこのアイテムは必要だと思います。

こんなことがあるのでしょうか? コンクリート床で一生懸命に基準となる高さを出して、水平にまっすぐ忠実に路地へともってきて、基礎やポスト根太を取り付けた後で、発覚! なんと路地側のサッシの枠はコンクリート床側のサッシよりも50mmも高い位置にあるではあ~りませんか!

家の中の床はまっすぐなのに…おや?コンクリート側は洋室、路地側は和室、そしてその境目は蹴上げになっていてふすまのレールになっている!その蹴上げの高さ50mm。畳みの厚さの問題だった。バリアフリーじゃなくてフリーバリアだ~!

う~ん、こんな時はいったいどうしたらいいのだろう?

最初からやり直すか?…この基準の面いかんせんでこれからの作業が全て変わってしまうことになるので、慎重に考える。その結果、その部分に足場の段を作って対処することにした。出来るだけ僕は平面が続くようにしたかったからだ。

段差は根太からサッシ下枠まで90mm。2×4材を縦に置けば、段差にちょうど収まる。ということでこれを踏まえて再度設計しなおす。

ついでに計算違いで間違っていたポール位置なども修正して設計し直す。

「事件は現場で起っているんだ!」まさにその通り。けれど、僕くらい最初の設計段階で問題が多い人も少ないんだろうが…。

なんだかんだで家側に平行な水平を出したら、次には直角になる部分を作る。横の長さと高さが出て、更に縦の長さが出ればそれを基準に一気に作業は早くなっていく。

本当は計算して最初に基礎石を並べてポストを立ててから木材を切り出していくという順序が正しいらしいのだが、予定地の半分は材木で埋め尽くされ、さらに半分は洗濯物を干す場所やプランターなどで塞がれてしまっているので、作っては移動させ作っては移動させ・・・と部分ごとに基礎と土台の作業を繰り返すしかない。狭い家ならではの作業だ。

さて、ここでも水平を出しながら根太を取り付けていくのだが、何もない所で水平を出し、かつ90度の角度を出していかなければならないので、適当な角材を予定地の角に立ててそれを水糸でピンと張る。そして水平を出すために透明ホース(※5)を使いそこに水糸を合せていくと高さを出すことができる。

平行な根太は同じ長さになるはずなので、平行四辺形にならないようにサシガネなどを使って直角を出していけばポストの位置が確定する。一つの辺の長ささえ割り出してしまえば、他の辺の同じ長さに板厚分や取り付け位置などを足し引きして切り出していける。

その切り出した根太を仮置きして直角に交わる所が各角のポスト位置になります。

今回僕の場合予定していた場所は仕切り用レンガを固定するためのモルタルが土中に流し込んであり、基礎石を埋める十分な深さを確保できなかったので、反則技かもしれないが根太受けを一本直角に付けてそれを基準に長さを出してポスト位置を決め、そこから他の根太の長さを割り出していった。

ロングポストを立てる際にはポスト水平器(※6)を使って前後左右の水平を出しながら固定する。そして、先に切り出した根太を取り付けて補強すれば安心、さらにもう一本ポストを立てて縦・横と根太を取り付ければ四角形の枠が出来上がる。

よーし、これで縦・横・高さの基準が出来たのでこの基準の延長線上に全体の形が出来上がっていくはずだ。パーゴラの取り付けられていないロングポスト2本が雄雄しく立ち、これからの作業を祝福してくれているかのようだった…。

後はこの作業の繰り返し。縦横の寸法は決まっているので計算も早い。材料を切り出して水平・垂直を出しながら順次根太を取り付けていく。ただ、当初予定していた根太と根太受けの関係を勘違いして取り付け場所を間違えたり、基礎石が計算上での位置とは違う場所に埋めてしまってあったりとイレギュラーバウンドがかなりあったが…。

※5 透明ホース

ホースの片方を水平基準となるポストにつけて水位が基準線にくるまで水を注ぐ。するともう片方の水位も水平基準の高さになるので、適当な角材を予定地の角に立ててそこに合せれば水平が出せる。

中の水が見えるものだったらチューブでも何でもいい。

でも注意なのは、水の中に気泡が入っていると正確に同じになってくれないので空気抜きしてから使う。

あとホースの片方を持って立つと水位が上がってぴゅーっと水が飛び出ることも。

※6ポスト水平器

ロングポストを立てるときには左右のブレ、そして前後のブレを修正しながらとりつけなければいけないので、同時に両面の水平がとれるこの道具はとても便利。

長いポストは重いしぐらぐらするので片面確認してそして次にもう片面確認して…としていったらいつまでたっても固定できない。

ゴムバンドでポストに固定して確認しながら固定していけるのでこのアイテムは必要だと思います。

2009年10月24日

2. ウッドデッキの基礎作り

さて水平が出せたところでその延長となる路地側の基礎を作っていく。

コンクリート床の部分がなくて基準を設けられないときは基礎作りから作業が始まることになります。

地盤の固さにもよるのですが、一般的なのがシャベルで穴を10センチくらい掘って、砕石を3センチくらいいれて、基礎石(※4.5)で突きしめる感じで置いていくというもの。

僕の庭は石がゴロゴロしているのでシャベルが通らず、スコップやミニクワ(※4.4)で石を取り除きながら掘っていった。

地盤が軟らかかったりしたらモルタルをさらに流し込んだりした方がよいらしいのだが今回は一般的な方で実行。僕の場合、大抵後で修正になってしまうと思うから固めてしまうと大変だからだ。

羽子板(金具)付きの基礎石を置くときは出来るだけ取り付ける側の向きを統一した方が作業しやすい。水糸を張って距離の位置関係などを確認するにも、ポストを取り付ける際にも便利だから。でも僕の場合は外に見えないように、根太受けを取り付けられるようにするため、羽子板の向きをバラバラにしてしまった。

まず仮置きして根太やポストの位置関係を確かめながら確定後、土寄せしてよく踏みしめておく。

注意点は根太の取り付け位置と、基礎石の上面に水平器をおいて水平で壁に対して垂直になっているかの確認。要はポストが雨に侵食されずにしっかりと固定できるようになっていればいいのだ。

あと、雨が降った際の排水。ほんの少し地表に勾配をつけて水がデッキ下に溜まらない様にしたい。僕の家の場合排水溝が真ん中にあったので、そこを一番低い感じでレーキ(※4.6)などで地面をならしながら勾配をつけてみた。

※4.4 ミニクワ

ハンディタイプのクワ。つるはし(工事現場とかでガッツンガッツンやっている船の碇のような形の道具)のようにガツガツいければいいのだが、家庭菜園用にすでに持っていたし、場所も狭いためこれを使った。

※4.5 基礎石

束石(つかいし)、沓石(くついし)ともいう。

4×4材のポストを直接はめ込み立てることができるものもあるし、羽子板(ポストを固定する金具)付きのものもある。

※3のゴムパッキン(厚み25mm)、コンクリート平板(厚み50mm)の薄いものからピンコロのように狭小地に立てる四角いもの、ハの字に重量を支える形のものなど、高さは色々あるので、その場所に合った基礎石を選びたい。

僕の買った基礎石は羽子板付きのもので、基礎石自体の高さは150mm。設計段階では地表から80mm以内の高さにしないと根太を取り付けられなかったので、最低70mm以上は土中に埋めるようにした。

※4.6 レーキ

主に農業用に使う地を平らにしたりするために使う道具。農具売り場のクワとかの隣らへんに置いてあると思う。

ガッガと大きな石や雑草を掻き出したり、凸凹している地表をならすのに結構便利。